11 Marzo 2025 - Attualità

Cosa insegna ai giovani di oggi l’efferato omicidio politico di un giovane milanese a 50 anni dai fatti

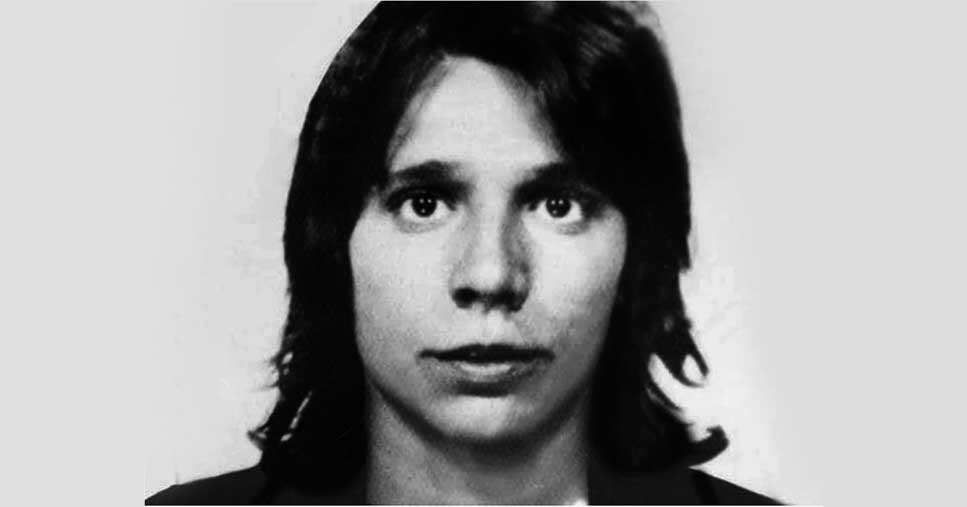

Sergio Ramelli, cinquant’anni dopo

Il 13 marzo 2025, con presentazione istituzionale a Palazzo Reale a Milano, le Poste Italiane emetteranno un francobollo commemorativo dedicato a Sergio Ramelli. Chi era costui? Se lo chiederanno in molti, soprattutto giovani. Ebbene, si tratta di un ragazzo di 18 anni ucciso a Milano nel 1975, che il 13 marzo di quell’anno fu aggredito da un commando di Avanguardia Operaia (gruppo extraparlamentare di sinistra), studenti modello della facoltà di Medicina. In 10 contro 1, armati di chiavi inglesi del peso di 3,5 Kg, mentre Sergio di chiave aveva solo quella del motorino che aveva appena parcheggiato sotto casa.

Si trattò in effetti di un omicidio politico che per efferatezza e vigliaccheria superò quello in cui incorse tre anni prima il Commissario Luigi Calabresi, anch’egli atteso sotto casa e colpito a morte con vari colpi d’arma da fuoco alla schiena ad opera di benpensanti di Lotta Continua. Due episodi che a Milano lasciarono un segno non inferiore alla strage di Piazza Fontana e che portano alla memoria gli anni del terrorismo: un fenomeno mai preso per le corna dagli storici, vuoi perché è tutto sommato ancora recente e con tanti finali ancora da scrivere, vuoi perché molti protagonisti di quell’epoca oggi bivaccano nei salotti buoni del giornalismo, della politica, dello spettacolo, e ognuno ha la sua versione dei fatti, la sua giustificazione, il suo perché. Ferite non sanate, perché in Italia la storia contemporanea è da sempre un tema su cui l’ideologia, almeno a livello divulgativo, prevale sull’accertamento dei fatti. Vale la pena piuttosto interrogarsi su cosa ci si può portare a casa da certi sciagurati episodi, studiarne i caratteri affinché si condannino i metodi e ovviamente gli esiti.

Torniamo dunque a Sergio Ramelli. Il ragazzo, attivista del Movimento Sociale Italiano, “fiduciario” nel suo istituto scolastico (l’ITIS “Molinari” di Milano), era un tipo tranquillo, assolutamente non violento né attaccabrighe, sportivo. Un giorno il suo professore di italiano indice il compito in classe con tema ad argomento libero. Lui sceglie di parlare di un duplice omicidio perpetrato mesi prima dalla Brigate Rosse ai danni di militanti del MSI, esecrando i fatti. Con dinamiche non chiare, questo tema viene trafugato, ciclostilato e affisso nella bacheca della scuola.

Ed ecco che scatta il tam tam nel mondo studentesco milanese che nel volgere di poco tempo crea il mostro. Accade così che il giovane missino, per altro solo da poco tempo iscritto al Fronte della Gioventù, diventa prima un sorvegliato e poi un perseguitato. Cambia scuola, ma non l’atteggiamento nei suoi confronti: tra i gruppi extraparlamentari della sinistra milanese – conventicole gelose e massimaliste, impegnate nel serioso gioco di dimostrare chi fosse più coraggioso e sprezzante nel mettere l’idea al di sopra di tutto, evidentemente anche della vita umana – si fa strada l’idea di dare una lezione a quel “fascista”. Fino a che, gli avanguardisti della facoltà di medicina, considerati un po’ tiepidi, decidono di cogliere l’occasione per farsi i galloni d’oro. Ed è così che il 13 marzo avviene l’aggressione, proprio sotto casa di Sergio, mentre rientrava da scuola. Il ragazzo è in una pozza di sangue con il cranio fracassato, ma respira. Viene portato in ospedale e sottoposto a una serie di interventi delicatissimi che tuttavia non bastano per salvarlo. Il 29 aprile, dopo oltre 40 giorni di coma, muore.

L’evento desta subito una grande impressione nella società civile sia per la criminosità vigliacca del gesto, sia per l’assurdità delle motivazioni: un giovane onesto ucciso, anzi “giustiziato”, per le sue idee politiche. Una vita spezzata, una famiglia distrutta. Erano tempi cupi gli anni Settanta, l’Italia attraversava una lunga notte di contraddizioni: il boom economico era ormai “scoppiato”, c’era la crisi energetica (si viaggiava a targhe alterne), la politica si reggeva su interessi consociativi e compromissori che scontentavano tutti, vi erano battaglie civili che radicalizzavano le coscienze (divorzio, aborto) e lo spettro di questo mondo giovanile che si dava alla lotta armata inquietava la popolazione. Ma, se la destra si limitava a presenze sparute sia politiche sia intellettuali nella stampa che conta, la sinistra (per effetto della lottizzazione consociativa di cui sopra) era egemone sui media e nelle scuole. E, purtroppo, aveva il brutto vizio di considerarsi depositaria della volontà popolare e di ogni verità storica e morale, nonché tronfia dell’eredità totalitaria dell’eliminazione del nemico. Un nemico che non ha diritto di espressione e di replica perché ha torto a prescindere.

Questo è il problema di un’escalation ideologica: la costruzione teorica di un sistema apparentemente perfetto e la negazione all’esistenza di tutto ciò che al sistema non può in alcun modo essere ricondotto, normalizzato, peraltro quasi sempre dimostrando miopia (si pensi ad esempio alla contaminazione della sinistra col pensiero di Nietzsche o alla teologia della liberazione che attecchì nei paesi latino-americani: operazioni compiute una volta crollati i dogmi assolutisti). In più, se facciamo il collegamento che siccome uccidere un fascista non è reato (slogan molto in voga in quegli anni) e un po’ tutto ciò che non era di sinistra si trovava il modo di ricondurlo al fascismo, ci accorgiamo che i tempi cambiano, ma non i metodi.

Perché oggi chi dissente dal nuovo ordine culturale che allinea teorie gender, green economy, vaccinismo, belligeranza strategica (fosse anche solo per il business della ricostruzione), internazionalismo, immigrazionismo acefalo ecc. è come minimo definito fascista. E senza nemmeno più la scusa di parlare in nome del popolo: oggi lo si fa per conto di lobby finanziarie, gruppi di interesse, forme aggressive di capitalismo che toccano la vita umana (cliniche della dolce morte, commercio di embrioni e tessuti, uteri in affitto). E chi dissente viene progressivamente emarginato, disprezzato, deriso, tacitato, dimenticato.

Il tema su cui riflettere e da cui ci si deve imparare a difendere è che c’è sempre, ancora oggi, una strategia comunicativa che precede l’epurazione. Lo fecero prima con Calabresi e dopo con Ramelli. Ma il giovane Sergio, col suo sacrifico, sta lì a testimoniare alle nuove generazioni il coraggio delle proprie idee. In definitiva, l’omicidio del ragazzo milanese sortì l’effetto opposto a quello voluto: cancellandone la vita, lo consegnarono alla storia e lo resero propulsore di libertà di espressione in una società che, fingendo di includere, punta solo a omologare.